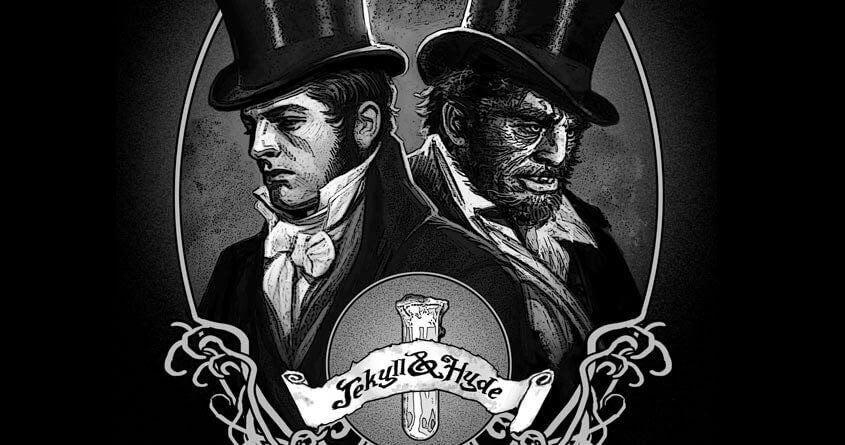

Travailler ou vivre avec Docteur Jekyll et Mister Hyde

Le terme de pervers narcissique (PN) est très à la mode et n’est malheureusement pas toujours utilisé à bon escient. Sont qualifiés de PN des personnes qui semblent « fausses », manipulatrices et manient le mensonge et la critique avec dextérité. Rencontrant des victimes de pervers narcissique en coaching, il m’est apparu utile de donner quelques repères et, éclairages simples sur ce type de personnalité difficile, de façon à mieux les identifier et déjouer leurs jeux.

Le terme de pervers narcissique (PN) est très à la mode et n’est malheureusement pas toujours utilisé à bon escient. Sont qualifiés de PN des personnes qui semblent « fausses », manipulatrices et manient le mensonge et la critique avec dextérité. Rencontrant des victimes de pervers narcissique en coaching, il m’est apparu utile de donner quelques repères et, éclairages simples sur ce type de personnalité difficile, de façon à mieux les identifier et déjouer leurs jeux.

La popularité de l'expression est récente, les pervers narcissiques ne représentant que 3% de la population française.

Paul-Claude Racamier, au travers de l’exploration de la psychose, découvre progressivement une autre pathologie, qu’il identifiera à la fin des années 1980 comme de la perversion narcissique. Selon lui, c’est une « façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction internes et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d’autrui et non seulement sans peine, mais avec jouissance ».

Selon cette définition :

- la perversion narcissique est un mécanisme de défense contre la psychose. On peut comparer le PN à docteur Jekyll et Mister Hyde : l’angoisse de dissociation ne va pas se faire à l’intérieur du sujet mais à l’intérieur du couple ou des relations professionnelles. Il projette sur l’autre en permanence. Pensez à remplacer le « tu » par le « je » et vous pourrez comprendre ses maux.

- Le PN se pense tout puissant et se crée un monde dans lequel la seule référence tolérable est lui-même et seulement lui-même. Il aime briller en société et mise beaucoup sur l’image qui renvoit aux autres pour combler l’image désastreuse qu’il a de lui-même. Pour valoriser son estime de soi, il développe le désir très ancré d’être magnifique. Il se crée un personnage plein de bon sens, de bons conseils, souriant et drôle.

- L’autre n’est pour le pervers narcissique qu’un objet utilitaire, source de jouissance psychique pour lui. Elle n’a aucune existence, identité. Elle n’est que proie et victime à son plaisir.

- Toute personne qui essaye de sortir de l’emprise totalitaire du pervers narcissique représente un risque à sa toute puissance ce qui le conduit nécessairement à entrer en guerre contre elle. Son but est en effet d’éliminer ce risque en isolant et humiliant de façon insidieuse sa victime. Il est fréquent de constater que le PN de cesse d’être malade quand sa proie lui échappe

Au niveau de son attitude :

- Le PN n’a rien d’un pervers au sens général du terme. Il est bien intégré socialement et très souvent apprécié de tous. Il se présente comme un séducteur et peut parfois paraître arrogant. Il est capable de séduire n’importe qui en montrant ce qu’il a de meilleur ;

- Il n’y a pas de congruence entre ce qu’il dit et le ton (ou le geste) employé, ce qui désoriente son interlocuteur. Le sentiment est rarement associé aux mots.

- Il a des difficultés pour reconnaître ses émotions et ses besoins même s’il est certain du contraire (il peut déclarer avoir « l’amour universel »)

- Il est incapable d’admettre ses torts et est persuadé qu’il détient la vérité. Il ne peut donc se remettre en question ;

- Il a une communication floue ;

- Il utilise les failles de l’autre pour s’y engouffrer avec comme objectif dominer, écraser et humilier.

Il est difficile d’expliquer les causes de la perversion narcissique.

On ne né pas PN, on le devient. Selon Alberto Eiguer, « il y a probablement des milieux où la perversion narcissique prospère. Ce sont tout d’abord les familles où tous les membres sont narcissiques. Dans ces milieux, l’enfant n’est pas considéré comme une personne, mais comme un être qui doit servir à quelque chose au détriment de son développement d’enfant. Par exemple, parce qu’il a un don particulier, ses parents attendent de lui qu’il réalise de grandes choses. Il est en quelque sorte formaté, ce qui le rend froid et sans âme. Dans ces familles, la mère est en général dominante et distante, le père plutôt absent ou dévalorisé. Les enfants ne sont pas assez entendus, mais découvrent qu’ils peuvent obtenir des choses quand ils attaquent, humilient ou culpabilisent les autres. D’autres pervers narcissiques ont connu des parcours institutionnels dans leur enfance et n’ont pas pu s’identifier à leurs parents, ce qui a laissé chez eux un vide identificatoire. »

Le rôle de la personne qui lui prodigue des soins est donc central. L’enfant se voit aimé dans le regard, les mots, les caresses de la mère. C’est une première phase où il apprend à s’aimer lui-même et, ainsi à aimer les autres. L’enfant construit son identité, son narcissisme, en fonction de celui de ses deux parents. Lorsque cela se passe mal, l’enfant développe des failles du narcisse.

La victime du PN

Le PN est souvent dans la projection … quand il parle de vous et vous assaille de reproches (« à cause de toi… », « tu n’as pas fait… ») il parle en réalité de lui. Cette identification projective est désastreuse pour la victime qui perd confiance en elle et en devient confuse sur ce qui est bon ou pas, vrai ou faux. Manipulateur, il utile les failles de l’autre afin de lui démontrer la justesse de ses propos et l’exactitude de son point de vue.

Le PN admire sa victime et choisit en général le même profil : une femme, ou un homme ayant peu de confiance en lui et, par conséquent, désireux de satisfaire les envies de l’autre (de façon inconditionnelle) afin d’être aimé. Le PN va donc préférer une personnalité de type hystérique qui aura envie de prouver qu’elle est quelqu’un de bien (une bonne professionnelle, une bonne mère, une parfaite femme d’intérieur) au point d’en oublier ses besoins et/ou ses envies. Dans la sphère professionnelle, le PN a une « antenne » pour choisir une personne autodidacte ou atteinte du « syndrome de la bonne élève ». En quête permanente de perfection et de reconnaissance, le PN pourra asseoir sa suprématie et briller.

Quand la victime comprend que le PN est en grande souffrance et qu’elle est en capacité de développer une certaine empathie pour se protéger, elle pourra alors se détacher de lui (rupture, divorce, démission). Ce processus peut être long, fastidieux et laborieux. Le PN instaure un climat de peur dont il est parfois difficile de se défaire. Certains de mes coachés témoignent de harcèlement moral, racontent avoir été suivis pendant des mois, insultés sur les réseaux sociaux ou dénigrés auprès de leurs ami(e)s et/ou famille.

Pour trouver le courage, l’énergie de partir afin de se retrouver et de se réapproprier son énergie et son identité la victime doit :

- Penser qu’elle est munie d’une planche savonneuse sur laquelle les attaques du PN vont glisser. Il est impératif que le PN n’ait plus aucune emprise émotionnelle.

- Avant de lire un message, de croiser ou d’échanger son PN, prendre un temps pour respirer sereinement et s’apporter de l’amour et de la gratitude.

- Ne pas répondre, ne pas entrer dans le jeu/ joute verbale du pervers narcissique de façon à le déstabiliser Il n’aura ainsi pas de « porte d’entrée » sur sa victime. L’idée étant de mettre de la distance

- Le PN réfute tout et se perd dans ses mensonges. Conserver une trace de l’ensemble des échanges permet de remettre de la réalité, du sens et de constater les dissonances, les distorsions de la réalité et de se rassurer sur sa propre santé mentale et psychique.

- Etre accompagné(e) et entouré(e) est parfois une aide précieuse pour retrouver sa confiance en Soi, son identité, sa valeur.

Après des lectures, témoignages et expériences personnels, fuir un PN demande du courage mais le bénéfice est tel que l’étape vaut le coup d’être vécue.

Témoignage de Madame O

« J’ai travaillé avec et pour un homme que je pense pouvoir qualifier de pervers narcissique pendant deux ans. J’ai été recrutée avec plus de 10 ans d’expérience professionnelle en tant que collaboratrice senior afin de seconder mon patron sur le traitement et la gestion de dossiers compliqués en raison l’autonomie que j’avais pu développer au cours de mes précédentes expériences professionnelles.

Ce qui aurait devait être un atout (professionnelle expérimentée capable de travailler en autonomie) s’est petit à petit transformée en incroyable handicap, face à une personne maniaque du contrôle qui a transformé ma vie en enfer, me faisant perdre toute confiance en moi.

Ne supportant pas que je puisse être reconnue pour mon travail et mes compétences par mes pairs et mes clients, (considérant sans doute que cela lui faisait de l’ombre) il a doucement mais sûrement insinué le doute jusqu’à me faire penser que j’étais devenue incapable. Toujours avec le sourire, toujours poli à l’extrême et sans jamais un mot plus haut que l’autre.

J’avais conscience que cela n’était pas normal mais je ne l’ai pas vu venir à temps et je l’ai laissé avoir une prise sur moi : les derniers mois je ne dormais plus, je pleurais en allant au travail et n’avais de cesse de craindre ce qui m’attendrait le lendemain.

Tous les prétextes étaient bons pour me faire des reproches et me blâmer. Quoi que je fasse, quoi que je dise, ce n’était jamais bien et il avait toujours à redire, allant jusqu’à remettre en cause ma façon de penser et de raisonner. Un client me remerciait pour mon travail devant lui, et il trouvait un moyen de me rabaisser et de m’humilier devant lui. D’une incroyable mauvaise foi, il fallait qu’il ait toujours raison et qu’il soit le seul à avoir raison.

Il a fait de moi une personne démunie et faible. Heureusement pour moi une opportunité extérieure s’est présentée et m’a permis de démissionner avant qu’il ne soit trop tard. J’ai pu retrouver le sommeil, l’estime et la confiance en mes compétences et en moi-même.

L'argent au féminin

Les femmes et le rapport à l’argent le plafond de verre.

Rapide éclairage psychanalytique

La théorie psychanalytique freudienne, nous éclaire sur les mécanismes psychiques liés à l’argent, à la fois pour l’individu lui-même, et dans les liens qu’il entretient avec autrui.

En reprenant les textes, Freud ne s’intéresse pas uniquement à la symbolique de l’argent dans la construction du lien de l’enfant avec sa mère mais se penche aussi sur la question de l’argent pendant la cure thérapeutique.

L’argent est un tiers matérialisé entre la mère et l’enfant & entre l’analyste et son patient. Quand le patient paie, la dépendance du patient se renverse puisque l’analyse peut vivre grâce au paiement et n’est plus dans une posture « haute » du sachant. Idem pour l’enfant qui fait plaisir à sa mère en allant déféquer. Contenir ou donner satisfaction à sa mère en allant à la scelle. L’enfant en retire de la valeur, voire de l’existence aux yeux de sa mère.

Il y a une notion de plaisir (physique et psychique) très forte dans le rapport que l’Homme entretient avec l’argent mais aussi de pouvoir donner / faire plaisir / annuler la dette (lors du règlement en fin de séance).

La notion de plaisir dans la rétention peut être, selon certains psychologues, un prémice à l’avarice. La prodigalité (brûler l’argent) en lien avec la puissance phallique, le pouvoir et être le plus fort.

L’argent est donc le produit le plus intime et le siège de tous les affects du genre humain. Il est souvent synonyme de pouvoir, chose que peu de femme ose affirmer. On parle beaucoup du plafond de verre qui semble encré dans notre civilisation depuis fort longtemps comme le suggère Vogel en 1998 « Au cours de l’histoire, le pouvoir a toujours été détenu par les hommes, dans la famille, dans la société, dans la société civile ». Cet article n’a pas pour objectif de traiter de l’égalité femme/homme. Je note simplement que les lois dites « sur la parité » illustrent la tentative de justifier le partage du pouvoir entre les sexes par le fait que les femmes apportent un plus dans l’action publique, en particulier en étant à l’initiative des politiques de care et en cultivant l’intelligence émotionnelle. Ceci m’amène a faire un parallèle souvent entendu : puis je faire de l’argent (dans le sens en gagner suffisamment) en m’occupant des autres ? Il y a un aspect presque immoral à s’enrichir sur le dos d’autrui pour les femmes qui s’inscrivent davantage dans l’altruisme.

Les femmes et l’argent

D’un point de vue psychanalytique, le rapport à l’argent, et donc au pouvoir est différent pour les femmes que pour les hommes. Les femmes convertissent l’argent en pouvoir d’achat et ne l’associe pas à une source de pouvoir d’agir contrairement aux hommes.

Dans la lignée du syndrome de la bonne élève, les femmes sont davantage dans l’acceptation qu’autrui décide de l’argent qui leur revient alors que les hommes considèrent que l’argent gagné dépend d’eux. La plupart des femmes pensent devoir être les meilleures (atteinte d’une certaine perfection qu’elle se fixe) et semblent plus préoccupées à développer leurs compétences pour réussir alors que les hommes ont conscience qu’il faut être visibles, développer le réseau et être au bon endroit au bon moment. Selon une enquête réalisée par PWN en 2017, les femmes ont besoin d’avoir confiance en elle pour développer leur ambition professionnelle et accepter une rémunération à la hauteur de leurs compétences.

Cette différence entre les sexes dans le rapport à l’argent se retrouve aussi dans la gestion de l‘épargne.

Selon une étude du gestionnaire d’actifs Blackrock de 2016, elles sont ainsi 60% à mettre tous les mois de l’argent de côté. Les femmes ont plus de mal à faire fructifier leur argent selon cette même étude qui souligne que seules 25% des Françaises (contre 40% des Français) épargnent et investissent dans le même temps. Stéphanie Fawcett, responsable de l’étude pour la partie française et belge au sein de BlackRock précise que « les Françaises sont de grandes épargnantes par rapport aux autres Européennes. Il y a toutefois un manque de confiance qui les amène à avoir plus d’aversion pour le risque et elles sont du coup frileuses pour investir »

« On ne nait pas femme, on le devient » Simone de Beauvoir

Tout est question de confiance et de liberté. Je m’explique…

Je me permets un rappel historique afin de mieux comprendre le chemin que les femmes ont du parcourir. Il a fallu attendre le 13/07/1965 pour les femmes puissent travailler sans le consentement de leur mari, ouvrir un compte en banque et disposer de ses propres revenus (1944 pour le droit de vote). Grâce à certaines femmes impliquées dans l’égalité des sexes, elles ont pu prendre leur envol, se dissocier des hommes et de leur rôle de femme au foyer. Reste cependant dans l’inconscient collectif que les hommes sont plus « aptes » à être chef de famille, génèrent le pouvoir d’achat du ménage en occupant des postes clés au sein des entreprises engendrant ainsi des rémunérations plus conséquentes.

Pour les femmes, et plus précisément pour celles qui occupent des postes de leader en entreprise, elles ont certainement accepté leur féminin, source de pouvoir et de puissance bien plus importante que celui de l’argent. Les femmes qui assument leur féminité réussissent mieux que celle qui n’ont pas conscience de cette énergie. Elles occupent des postes de chef d’entreprise, de manager ou entreprennent sans peur de l’échec. Elles ont trouvé (et assument) leur féminin sacré qui caractérise le côté sensible, l’intuition, la création, la douceur, esprit fédérateur mais aussi, à mon sens le plus important, la conscience de notre énergie sexuée. En ayant confiance en elles, les femmes trouvent l’équilibre entre leur énergie féminine et leur égo (énergie plus masculine) sans avoir peur d’être dans la lumière. S’assumer et avoir confiance voilà la clé du succès.

Lors des interventions en entreprise et en coaching, j’ai constaté que les femmes sont plus enclines à mettre en avant l’équipe et les projets collectifs que les hommes. Elles jouent « collectifs » et non « égo ».

Impacts des maladies chroniques évolutives sur les trajectoires professionnelles

C’est l’histoire de Philippe 46 ans, responsable supply chain marque une pause avant d’entrer dans son entreprise. Aujourd’hui est un jour spécial.

Hier, il a reçu des résultats médicaux et comme 399 autres actifs de France (chaque jour), on lui a décelé un cancer. Il l’a déjà annoncé à sa femme et aujourd’hui il va devoir avertir son entreprise. Oui, il va être absent mais il ne sait pas (encore) pour combien de temps. Est-ce qu’il va perdre des revenus? Est-ce qu’il retravaillera un jour? Son poste sera t il conservé ? Qui va reprendre ses dossiers, ses clients, son poste ? Est-ce qu’il sera licencié?

Pendant l’absence et lors du retour au travail, de nombreuses interrogations se posent pour le salarié malade mais aussi pour les manager et les RH.

Les MCE (maladies chroniques évolutives) engendrent des effets souvent non visibles aux yeux des collègues et de la hiérarchie. De ce fait, l’identification des personnes reste difficile, d’autant plus que, très souvent, il y a une retenue de leur part à indiquer leur maladie, à demander une reconnaissance de travailleur handicapé ou à identifier une personne ressource dans l’entreprise.

Pour le salarié malade, la reprise du travail conduit bien souvent à réaliser qu’on n’est plus ce qu’on a été professionnellement. Ce « retour à la normale » n’est pas un retour à la vie d’avant la maladie. Il faut compter avec les pertes et plus globalement avec la métamorphose durable de soi, ce qui déstabilise ceux qui voyaient dans la reprise l’occasion d’enfin « tourner la page ». La plupart s’interrogent sur leurs capacités à reprendre le rythme, à gérer le stress, la charge de travail mais aussi la fatigue, la confrontation au regard des collègues, leurs réactions. Ce retour dans le « monde des actifs » marque aussi une prise de conscience de la différence aux autres, de ne plus appartenir au monde des supposés « bien portants ». L’ensemble des interrogations, inquiétudes laissent un goût amer pour certains salariés malades qui regrettent d’avoir expliqué les raisons de leur absence.

De façon plus globale, la question de la place du salarié pose question : la place perdue, celle à reconquérir, à reconstruire ou à déplacer.

Avoir une place, c’est être quelqu’un, et le fait d’être remplacé fait écho à l’idée de mort que la MCE (et plus particulièrement le cancer) ne manque pas de réveiller. Les places alternatives proposées ne sont pas toujours « acceptables » pour le salarié et l’entourage professionnel ne sait pas toujours comment réagir. Certains collègues sont dans le déni, ne trouvent pas les bons mots, la bonne distance ou restent dans l’incompréhension des symptômes secondaires (troubles de la concentration, grande fatigue). Le salarié malade qui reprend les mêmes fonctions doit apprendre à déléguer une partie de sa charge de travail sur les collègues et donc, construire une nouvelle relation avec eux. Il doit composer avec le sentiment de culpabilité de ne plus être à la hauteur, d’être moins performant ou moins rentable. Pour d’autres, l’attribution d’un nouveau poste fort éloigné du précédent, souvent dévalué, renvoie à l’idée de « mise au placard » et entérine la perte de confiance en Soi. La MCE bouleverse tellement les valeurs que certains préfèrent démissionner pour se consacrer à leur projet rêvé.

Peu importe le scénario du retour, la rupture avec sa vie passée et le devoir de faire autrement cohabitent ensemble.

Du côté des organisations, de réelles difficultés peuvent être décelées dans la prise en charge du retour au travail de ces salariés, notamment le manque de souplesse organisationnelle nécessaire pour offrir un cadre de travail le plus adapté possible à ces personnes. 71% des entreprises en région Occitane rencontrent des difficultés dans la gestion de l’absence d’un salarié pour MCE. Les conséquences sont multiples : démotivation du salarié malade et des collaborateurs qui, le plus souvent, absorbent la charge de travail ; privation d’une compétence et/ou expertise ; coût budgétaire important (500 millions d’€/an).

Pour les RH, il serait novateur de considérer le salarié malade comme ayant des compétences, acquises dans le souci et l’entretien de soi, transférables dans la vie professionnelle. En effet, pouvoir s’appuyer sur leur capacité à relativiser, se concentrer sur l’essentiel, prioriser les urgences sont tout aussi nécessaire à l’entreprise que la négociation, la vente…

Mon objectif lors des interventions en entreprise va au delà de la sensibilisation en proposant un regard autre, une compréhension sur le handicap invisible et une politique d’inclusion.

Vous n'osez pas prendre un arrêt maladie ? (Article en ligne sur Europe1.fr)

Malades ou blessés, ils décident de continuer à travailler. En 2018, près d'un salarié du privé sur quatre (23%) a décidé de passer outre l’arrêt maladie proposé par leur médecin, selon une étude sur l'absentéisme au travail publiée mercredi par Malakoff Médéric et dévoilée par Europe 1.

Selon une étude publiée par Malakoff Médéric, 23% des salariés du privé décident de travailler malgré un arrêt de travail. Voici quelques éléments de réponses apportées par Anne-Sophie Godon, Denis Monneuse et moi.

Se changer Soi pour changer sa relation aux autres (Biba Octobre 2018)

Notre façon d’être, nos attentes, nos comportements… ont une incidence sur les autres et donc sur nos relations. Tout se passe à deux et parfois, pour faire bouger les choses, il suffit de bouger soi-même. Démo en 12 situations concrètes dans le Biba d’octobre 2018 (page 74)

La légitimité : sujet épineux et redondant abordé en coaching.

Suis je à la bonne place ? Vous vous êtes déjà posé ces questions et avez peut être ressenti un sentiment désagréable correspondant à une perte de confiance en vous, une estime de soi négative, de la frustration et, même parfois, de la colère.

Suis je suffisamment compétent(e) pour ce poste ?

Suis je en droit de proposer de tel service ?

Pourquoi moi et pas un(e) autre ?

Suis je à la bonne place ?

Vous vous êtes déjà posé ces questions et avez peut être ressenti un sentiment désagréable correspondant à une perte de confiance en vous, une estime de soi négative, de la frustration et, même parfois, de la colère.

Légitime vient du latin legitimus « estimé être conforme à la loi » et, est définit par le dictionnaire Larousse comme un « Caractère de ce qui est fondé en droit (la légitimité d'un contrat) ou la « qualité de ce qui est équitable, fondé en justice » (la légitimité d'une revendication). La légitimité est donc très en lien avec la justice, le droit et donc la Loi.

Dans le cadre d’un coaching portant sur l’évolution professionnelle ou la reconversion professionnelle, il s’agit d’un sentiment subjectif, qui va chercher dans les arcanes de la personnalité et de l’histoire de chacun. La légitimité renvoie à plusieurs questions existentielles dont celle-ci : « suis-je à la hauteur », « suis je à la bonne place » relative à l’estime de soi, au sentiment de sa valeur et au fait de mériter cette place de professionnel(le). La légitimité rimerait avec la recherche de reconnaissance et, par conséquent, la satisfaction de l’égo.

La reconnaissance joue un rôle fondamental dans notre équilibre: c’est elle qui nous confirme notre valeur, l’appartenance et l’intégration au groupe social, qui solidifie l’estime de soi puis la confiance en soi. Le message que nous percevons lorsque nous recevons des signes de reconnaissance, c’est que nous existons, que nous sommes dignes d’intérêt, que nous faisons partie d’un groupe et que notre égo est suffisamment nourri (mais pas trop !).

L’égo nous pousse à vouloir être le meilleur, à briller et reconnu pour nos actions. Il désigne généralement la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Il est considéré comme le fondement de la personnalité (notamment en psychologie) puisqu’il représente le Moi (le Je). Trouver son Ego revient à chercher et à découvrir qui nous sommes réellement. L’Ego se nourri d’amour qu’il cherche auprès des autres.

Pour se sentir légitime, je suggère de partir à la conquête de soi pour se trouver et, par ricochet, développer son estime de soi et trouver sa juste place. Il est évident que la bienveillance et l’indulgence sont de mise dans ce parcours initiatique. Nul n’est parfait et heureusement !

En acceptant le postulat que la légitimité découle de la connaissance de Soi et d’un Ego satisfait :

Il me semble doncobsolète de croire que le diplôme encre la légitimité. A la fin de nos études, on s’aperçoit, avec un léger désarroi, que nous ne savons pas faire grand chose. L’étudiant est le roi de la théorie. Toutefois, il est plus aisé de se lancer dans l’expérimentation quand on peut s’appuyer sur de solides bases théoriques. Comme le dit Albert Einstein, « la connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information ». Rien ne remplace l’expérience. Elle est porteuse de confiance en Soi, de connaissance et d’apprentissage.

La légitimité résonne souvent avec la question de la place. Une place se prend et se donne Nous attendons trop souvent que quelqu'un nous la donne, alors qu'en réalité nous sommes le seul à pouvoir la prendre. Tout dépend de la place qu'on s'attribue à soi-même. Avoir conscience de sa valeur et de ses compétences sont autant de sésames qui agissent en faveur de notre légitimité !

On se sent légitime quand l’égo est satisfait c’est à dire quand la perception de nous même est juste, cohérente, bienveillante et indulgente. La démarche d’entreprendre un coaching permet de lever certains freins, de se découvrir autrement et de s’autoriser.

Alors… légitime ou pas : Osez !

Pourquoi fuir un job ?

Le besoin de fuir une situation semble assez courant dans le monde du travail : on change de structure, voire de domaine ou de secteur, pour mettre fin à une situation déplaisante. Cette situation peut être le fait :

Du stress, lié notamment au temps de travail élevé et à la pression à la performance

D’une mauvaise ambiance

D’une inadéquation avec les valeurs véhiculées par l’organisation (exemple : le rejet du « tout pour l’argent » pour les anciens employés de banques d’affaires)

Du manque d’intérêt intellectuel du métier

De l’absence de responsabilités et de perspectives d’évolution

Du rejet d’une vie « prête-à-vivre », c’est-à-dire le rejet d’un parcours tout tracé, prévisible (« la voie royale »)

Plusieurs de ces éléments sont parfois nécessaires pour pousser quelqu’un à fuir son job. Chacun dispose d’un seuil de tolérance, plus ou moins élevé. Une fois ce seuil passé, on considère généralement que la situation ne peut plus s’améliorer et que la seule issue se trouve dans la fuite.

Les facteurs de choix d’un emploi « qui a du sens »

Ces réflexions nous amènent donc à proposer une typologie des éléments qui donnent un sens au travail. Ces éléments recoupent en grande partie les facteurs de motivation, longuement analysés par la recherche académique. Dans la mesure où le sens au travail est une notion éminemment subjective, on ne s’étonnera pas de trouver tout et n’importe quoi dans cette typologie.

Facteurs de sens au travail :

Les responsabilités (pouvoir de décision, animation d’une équipe, prise de risque...)

L’utilité sociale du travail

Le « travail-jeu », challenge, défi : élément que l’on trouve en particulier chez les entrepreneurs

La diversité des tâches, qui permet d’éviter l’ennui

Le changement de métier en lui-même : le changement pour le changement et la découverte de nouvelles expériences

La philosophie économique de la structure dans laquelle on travaille : mes efforts servent-ils un fond de pension américain, ou une cause sociale (en caricaturant un peu) ?

La sociabilité et l’environnement de travail en général

La place du travail dans la vie (« quitte à avoir un travail sans sens, autant qu’il ne soit pas particulièrement prenant »...)

La valorisation sociale du métier, pour ceux qui sont à la recherche de reconnaissance

La valorisation des compétences

L’argent, qui demeure un facteur de motivation important (quitte à ce que cela rentre en conflit avec l’utilité sociale pour certains)

Le syndrome de la bonne élève

Culturellement, les femmes comprennent rapidement qu’il est très confortable de travailler pour avoir de bonnes notes, conséquence directe et méritée d’un travail fourni. La note est d’ailleurs, dans notre système scolaire, le seul outil de mesure. Pour les bonnes élèves (majoritairement des femmes).

Culturellement, les femmes comprennent rapidement qu’il est très confortable de travailler pour avoir de bonnes notes, conséquence directe et méritée d’un travail fourni. La note est d’ailleurs, dans notre système scolaire, le seul outil de mesure. Pour les bonnes élèves (majoritairement des femmes), il est impensable d’avoir une mauvaise note c’est à dire en dessous de 15/20. Si cela leur arrive, un sentiment d’échec les envahie, voire même de culpabilité de ne pas avoir assez travaillé. Certaines seront susceptibles de s’interdire des distractions pour se concentrer sur leur travail ou de ressentir un stress ou angoisse avant les examens.

Quand la bonne élève intègre l’entreprise, elle applique la même logique. Son implication (temps, quantité de travail, investissement,..) sera, selon elle, récompensée par une bonne note (augmentation, reconnaissance, promotion..). A la poursuite de cette note symbolique, la collaboratrice ne dira pas non aux tâches supplémentaires, n’osera pas exprimer sa surcharge de travail ou demander des conditions de travail plus confortables. L’idée étant de faire plaisir et atteindre la récompense tant souhaiter. Pour ce faire, certaines ramènent du travail à maison, restent tard le soir de façon régulière pour ne pas être en retard sur leurs échéances tout en gardant les mêmes exigences d’un travail soigné et de qualité. Au fil du temps, cette collaboratrice accumulera de la fatigue, de la frustration de ne pas avoir de reconnaissance du travail rendu et perdra progressivement le plaisir au travail. Une des potentielle conséquence peut être l’épuisement psychique et physique appelé plus communément « burn out ».

Le syndrome de la bonne élève nourrit ainsi le perfectionnisme excessif, véritable piège pour les femmes. Afin d’endiguer ce « syndrome de la bonne élève » il semble impératif, selon Anne Cécile Sarfati (Etre femme au travail, édition Odile Jacob) que les femmes intègrent que le « faire-savoir » compte autant que le « savoir-faire ». Les femmes doivent apprendre le « marketing de soi », sans pour autant en faire trop en tissant leurs réseaux, en nouant des contacts utiles dans l’entreprise et à l’extérieur, et faire leur auto-promo.

Un des leviers d’action repose sur la confiance en Soi et l'audace pour s'imposer qui ne sont pas des traits de caractère innés. Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, indique « qu’au programme pour les garçons : jeux de construction, sports d'équipe et de compétition, une éducation qui les a préparés à la bagarre professionnelle. Côté filles, surtout des jeux d'imitation, qui apprennent tôt le conformisme, la modestie, et jamais la prise de risque ». "Ne te fais pas remarquer", "Ne fais pas l'intéressante"... Prendre conscience de tout cela les aiderait déjà à déculpabiliser de leur manque d'assurance. » Expliquer la construction du sentiment de légitimité dans la vie professionnelle mais aussi comprendre la confiance en Soi et la bienveillance envers Soi seront des outils pour aider la bonne élève dans son parcours professionnelle.

Une autre piste de réflexion repose sur des questions inévitables que la bonne élève doit se poser lors d’un coaching : quelle valeur attribue-t-elle à notre travail ? Quelle est sa représentation du travail? Pourquoi existe-t-elle prioritairement par une réussite professionnelle ? Sait elle suffisamment écouter ses envies, ses besoins et ses désirs.

Prendre le temps de s’interroger sur ses aspirations profondes, et se poser les bonnes questions, permettra d’agir de manière adaptée. La bonne élève peut alors s’interroger sur l’avantage de la situation, comment réduire ses exigences… Répondre à certaines de ces questions et, enfin, agir sans être dans l’attente de la bonne note symbolique serait une solution pour s'affranchir de ce syndrome !

Plaisir au travail

La famille, la santé et le travail sont des éléments constitutifs du bonheur pour une majorité de français. Les personnes que j’accompagne expriment souvent une perte de sens et d’intérêt pour leur emploi qui n’est plus en adéquation avec leurs valeurs. Ceci peut engendrer un sentiment de frustration, une perte de motivation et d’intérêt pour leur activité.

La famille, la santé et le travail sont des éléments constitutifs du bonheur pour une majorité de français. Les personnes que j’accompagne expriment souvent une perte de sens et d’intérêt pour leur emploi qui n’est plus en adéquation avec leurs valeurs. Ceci peut engendrer un sentiment de frustration, une perte de motivation et d’intérêt pour leur activité. Les facteurs d’inconfort sont multiples : pression du résultat et atteinte des objectifs, relation conflictuelle avec la hiérarchie ou entre collègues, immédiateté du traitement de l’information. Le plaisir au travail s’étiole et les questions sur la carrière émergent. Pour certains tout est remis en question(vivre ici ou ailleurs, quitter sa profession, … ) alors que pour d’autres, seul leur choix professionnel sera questionné.

Le travail est un contenant avec lequel il faut s’arranger en fonction des circonstances, alors que l’emploi est le contenu, produit et transformé par qui nous sommes (valeurs, éthique, personnalité). Nous interprétons donc notre emploi, et par extension le poste que nous occupons, en fonction de notre parcours de vie et de notre personnalité. Quand certains éléments viennent fragiliser ce lien à l’emploi un déséquilibre se crée qu’il est important de rétablir.

Lors du coaching, nous identifierons vos besoins, vos envies et vos désirs pour mieux vous connaître et par conséquent identifier ce qui vous fait plaisir. A mon sens, le plaisir au travail est fortement corrélé à l’intérêt et l’utilité de la tâche réalisée, au souci de bien faire et à la réalisation de ses aspirations. Nous sommes tous à la recherche de sens dans notre vie professionnelle. Le travail sera donc source de plaisir s’il répond à une exigence de satisfaction intellectuelle et morale.

La théorie du flow du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. est un bon exemple pour illustrer ce propos. Les gens sont plus heureux lorsqu'ils vivent un état dit de « flow » c’est à dire une expérience optimale dans lequel ils sont entièrement immergés. Cet état est caractérisé par un sentiment de concentration énergique, de pleine implication et de plaisir. Cette théorie donne ainsi les pistes de solutions pour retrouver du plaisir au travail : avoir des objectifs clairs, mettre en place des feeedback réguliers, percevoir la tâche comme une source de plaisir, avoir des objectifs à court terme, avoir des hobbies. Le travail est certes un élément central dans note vie mais il serait dommageable de négliger les activités extra professionnelles, source de plaisir. Elles permettent d'évacuer le stress et procure de la satisfaction.

Lors du coaching, les choix effectués par le passé, les compétences acquises et transférables, les possibilités qui s’offrent à vous mais aussi vos valeurs, et surtout le plaisir au travail seront abordés.

J’ai aucun talent !

La confiance en Soi s’acquiert par l’expérience et dans l’action. Elle grandit au fur et à mesure des actes réussis et se consolide au fil du temps. Mais pour celles et ceux qui en manque, comment retrouver un capital confiance positif ?

La confiance en Soi s’acquiert par l’expérience et dans l’action. Elle grandit au fur et à mesure des actes réussis et se consolide au fil du temps. Mais pour celles et ceux qui en manque, comment retrouver un capital confiance positif ?

Une des clés d’entrée : s’appuyer sur vos talents.

Mais qu’est ce qu’un talent ?

En France, les talents sont souvent associés aux artistes et sont forcément spectaculaires. Je précise ici que la culture française reconnaît l’effort sans pour autant féliciter les tentatives. Créer sa société et échouer dans cette aventure n’est pas considéré comme positif alors que pour les pays anglophones ceci est synonyme de créativité, investissement, responsabilité.

Toutefois, depuis quelques années, grâce à la TV ( !), on assiste à une démocratisation du talent. En effet, bon nombre d’émissions mettent en scène la recherche de nouveaux talents (culinaires, spectacle, immobilier). Il est donc temps d’identifier vos talents, de les répertorier et de les transposer au sein de votre organisation. Les RH pourront capitaliser sur les talents des collaborateurs pour « enrichir » les hommes, les équipes et le management.

Selon le dictionnaire Robert, un talent est une « une disposition, naturelle ou acquise, pour réussir en quelque chose », « une aptitude remarquable dans le domaine intellectuel ou artistique ». Le talent serait donc une aptitude à faire quelque chose dans un domaine précis. La personne qui exprime un talent manifeste de l’aisance et de l’élégance. Elle réalise son talent avec facilité, spontanéité et fluidité.

Faire aisément ce qui est difficile pour les autres, voilà le talent ! Il est donc inné et stable à l’inverse du savoir que l’on apprend (tous les jours ?!) et du savoir faire qui est notre capacité à effectuer une action quotidienne.

« Moi je n’ai pas de talent ! »

Faire la vaisselle est un talent : organisation, précision, dextérité, rapidité sont les compétences requises pour une vaisselle parfaitement propre.

Organiser ses vacances est un talent : logistique, planifier les transferts, gestion d’un budget, choix des sites, gestion du temps sont autant de compétences nécessaires pour réussir un voyage.

Chasser est un talent : calme, respectueux de la nature, patient, sang froid, vie en groupe / collectivité sont autant de compétences pour être un bon chasseur

Pour découvrir notre talent il faut être attentif à nos gestes du quotidien. Un talent s’exprime donc dans des actes simples et naturels. Pour le détecter, il vous faut repenser à votre enfance. Dans vos souvenirs, et dans le discours de vos proches, que faisiez vous spontanément ? Quels étaient vos jeux favoris ? Quels rôles aviez vous dans les jeux collectifs ? Quels étaient les dires/ remarques de vos enseignants ?

Ce questionnement vous permettra de faire émerger une liste de talents : goût pour l’essentiel, sens du danger, créativité, intérêt pour le groupe, organisation, gestion du concret, prise de parole en public, …

Un autre indicateur de nos talents est notre faculté à apprendre facilement. Si vous êtes intéressé par un domaine vous allez apprendre plus facilement que si vous n’exprimez aucun intérêt. Plus une activité, professionnelle ou personnelle, fait appel à vos talents et plus vous prendrez plaisir à exercer cette activité, à la réussir et à étoffer vos connaissances. Le talent vous permet d’atteindre le flow : un état d’esprit ou le corps exerce une activité avec un sentiment d’énergie absolu. C’est une condition d’appartenance totale. Cela vous donne une sensation de bienêtre lorsque vous accomplissez une activité. Vous êtes complètement absorbés et alors plus rien ne compte. Vous pouvez retirez un immense plaisir en effectuant des travaux de couture, pratiquant du sport, jouant avec vos enfants., mijotant des plats savoureux…. Il est probable que votre talent vous permette d’accéder à un état de flow. Soyez donc attentif à ces moments de plénitude.

Pour conclure, n’oubliez pas… un talent n’est pas spectaculaire. Il est spontané et inné… c’est quelque chose qu’on réalise avec un certain automatisme. Notez dans votre quotidien ce que vous faites naturellement avec plaisir et vous découvrirez un de vos talent.